1939年に建てられた「旧本多邸」は、2022年に有形登録文化財へ登録されるほど由緒ある建物だ。

保存改修工事が行われた際には当社製品のトグルスイッチプレート「ZS5」が使用された。なぜ使用して頂けたのか、旧本多邸とはどのような魅力のある建物なのか、設計・改修を担当した久米設計の田中様、魚本様にお話を伺った。

◾️今回インタビューした方

田中寛治(たなか・かんじ)様

1971年三重県生まれ

1995年宝塚造形芸術大学卒

現在(株)久米設計 主管

本プロジェクト担当分野:インテリア計画

魚本大地(うおもと・だいち)様

1984年 神奈川県生まれ

2009年 早稲田大学大学院修了

現在、株式会社久米設計 主管

本プロジェクト担当分野:建築設計、企画運営

旧本多邸とは何か?

ーーー旧本多邸とはどのような建物でしょうか?

旧本多邸は神奈川県の逗子駅近くの山裾にある洋風住宅で、久米設計の創設者「久米権九郎」によって設計され1932年に竣工した建物です。

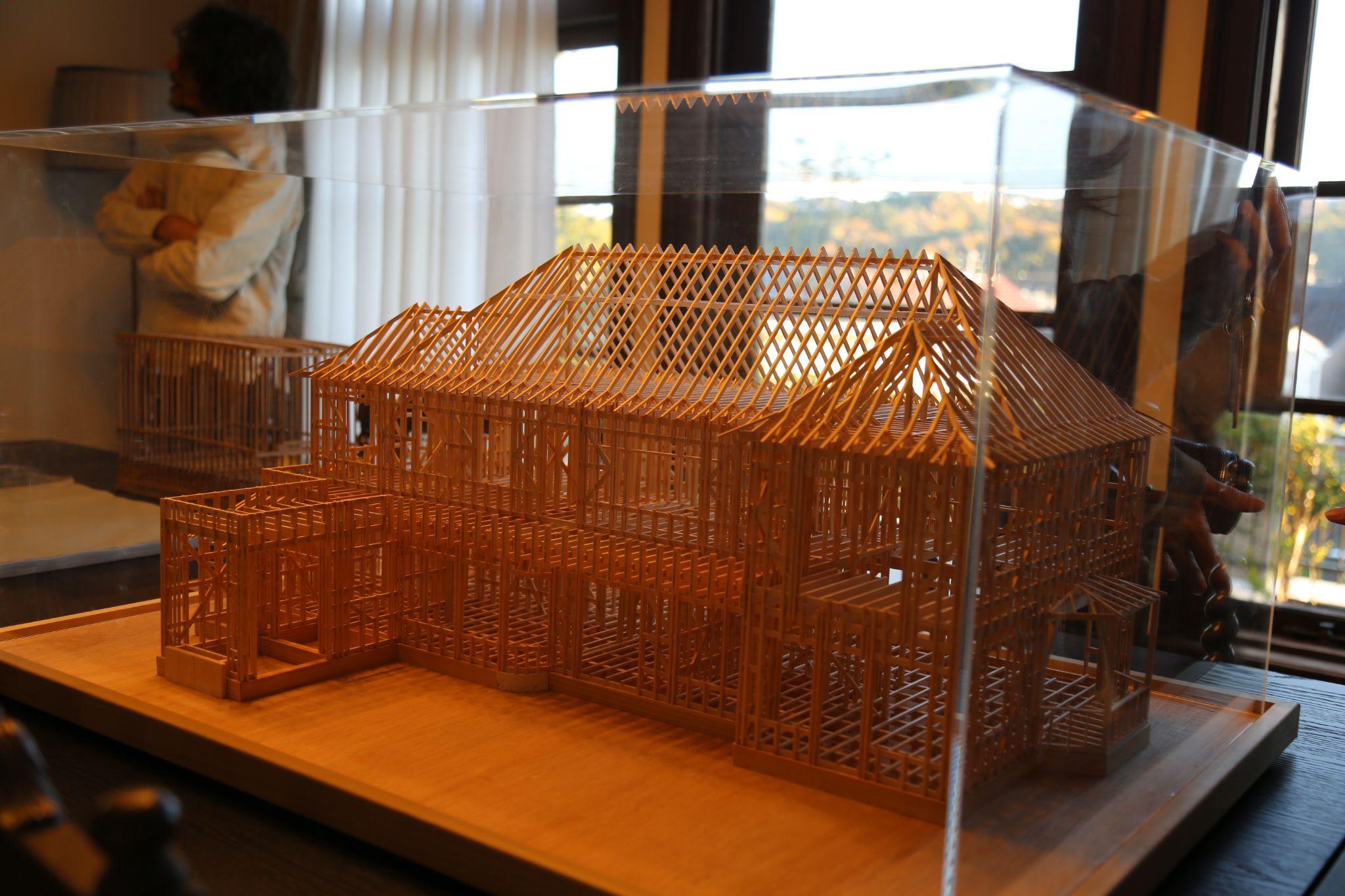

久米権九郎は当時、ドイツのシュトゥットガルト工科大学に『日本住宅の改良』という博士論文を提出していますが、その中で小断面部材を束ねて鳥かごのような架構をつくる工法を提案しています。帰国後の実務を通してこの「久米式耐震木骨構造」を採用した設計を行い、全部で32件建てられたことが記録されています。しかし現在、久米式耐震木骨構造で建てられた建築物で現存が確認できているのはわずか3件、さらに住宅の作品として残っているのが、この「旧本多邸」のみ、という状況です。

ーーー建物の特徴は?

旧本多邸は昭和初期に建てられた高級邸宅で、外観は洋風ですが和室もあるなど、和洋折衷の意匠になっているのが特徴です。90年ほど前に建てられた建物なので傷みが激しく、取り替えが必要な部分も多かったですが、できるだけ既存の建材を活用して保存改修しました。

30年ほど空き家状態が続き、床が抜けたり裏の崖からの倒木で屋根が崩壊したりと傷みが激しく、「いよいよ手放さなければならない」と当時の所有者さんは考えていたそうです。

当時は誰の設計なのか知られていませんでしたが、小屋裏の倉庫を整理中に偶然にも当時の図面が発見され、久米権九郎の設計だということが判明しました。「この建物を後世に遺さなければ」という所有者さんの思いから久米設計に声がかかり、継承させていただくことになりました。

2022年には国の登録有形文化財に登録されました。

保存改修にかかった期間と修繕内容

ーーー建物の保存改修にはどれくらい時間がかかりましたか?

土木工事は半年、それ以外の工事で1年半くらいかかりました。最初は土木工事を除いて1年くらいで見積もっていましたが、いざ工事に入ってみると想定していた以上に腐っている部分も多く。予定より半年ほど工事に時間がかかりました。

ーーーなぜ予定より時間がかかったのですか?

古くても使える部分はできるだけ残す方向で保存改修を行っていたからです。今回の保存改修は「オリジナルで残せるものはとにかく残す」ことを設計の思想に据えています。一度壊して新しいものを作る方が安くて簡単、という箇所も少なくありませんでした。しかし、どうしても使えない場所は新しい建材を使いつつ、できるだけオリジナルなものを残しています。

たとえば金具類は、同じものを作ろうと思っても作れないうえ購入もできません。できるだけ当時の面影を残すため、本当に使えない建材以外は極力活用しています。

ーーー古くて使えない部分を新しくしただけでしょうか?

これからの使い勝手に合わせて、現代風に改修した箇所もあります。たとえばハンディキャップを抱えている方向けのトイレを新設したり、イベントで使えるような広めの台所を作ったり、男女別のトイレ・シャワーをつけて宿泊用途にも使えるような改修を施しています。このような設備は、当然ですが改修前の間取りにはありません。

トグルスイッチプレートを取り付けた経緯

ーーー今回取り付けて頂いたトグルスイッチプレート「ZS5」導入の経緯は?

既存の照明器具は使えないものも多く、この建物の雰囲気に調和する器具を新規に選定する必要がありました。スイッチプレートも然りで、真鍮製のトグルスイッチを探していたところ、別メーカーの真鍮プレートがサンプルとして置いてありました。

元々設置されていたスイッチはアメリカ製のこだわりのものであり、新調するアイテムはこだわりたいという思いの中でトグルスイッチというアイディアが出てきました。置いてあったサンプルのプレートとは別に、もっと繊細で柔らかい感じの製品を私は知っていたので、貴社で取り扱っている陶器のプレートも取り寄せてみんなで比較検討してみました。

そこで色々見てもらったのですが「やはり陶器のものがいいよね」「白い壁に合うのはこれだ。古いタイプのスイッチなのに新しく感じるもの、再生する今回のプロジェクトに合う」と、みんなで決断しました。実際に評判も良かったです。

ーーーどのような評判でしたか?

たとえば、旧本多邸でワークショップが行われたとき、トグルスイッチの絵を描いてくれた子がいました。事前知識も何もなく、30〜40分ほど歩いて気になったものを携帯のカメラで撮影する。その中で最も気に入った写真をスケッチする「feel度walk」というイベントです。4歳から60代の方まで、幅広い年代の方が参加していました。

古い建物なので、ドアノブや金物など年季の入っている感じのするものに着目される方が多かったですね。また子どもたちにとっては、トグルスイッチがスイッチであることをここで初めて知ったようでした。

旧本多邸の今後

ーーー今後、旧本多邸をどのように運用していく予定ですか?

現状、常に一般公開はしておりません。ただ、それでも今後は、年に数回は一般公開する機会を設けていく予定です。その情報はInstagramで公開していく予定なので、そちらをチェックしておくと見学しやすいかと思います。一般の方も参加できるイベントは、今後もInstagramで発信していく予定です。

旧本多邸のInstagramはこちら

法人からのご相談も承っております。たとえば先日は映画撮影の舞台として旧本多邸が選ばれました。

いわゆる貸館のように、ただスペースをお貸しすることをメインとした運用は現状行っていませんが、今回の改修で宿泊機能やキッチンの拡充を整備しておりますので、徐々に社会にひらいていき使いやすい場所にしたいと考えています。

知恵や工夫があるものは後の世に残り続ける

ーーー技術や文化を継承していくうえで大切にしていることはありますか?

「古いから時間がそこに重なっている」というか、時間の重なりを感じられるものに価値を認めて大切にしていきたいです。「古いから捨てる」という価値観は一般的ですよね。しかし、古くても現代に残り続けている「良いモノ」はたくさんあります。

たとえば、私が一番つけている時計は1920年代ぐらいのものです。このように、自分よりも長生きしているものを身につけるのって、すごくいいなと思っています。普段の仕事では、公共施設やホテル、病院など様々な設計を手掛けていますが、その多くは新築です。新築であってもその土地に根差した歴史や文化を取り入れることは常に考えています。

旧本多邸の場合は古いものをかなり多く取り入れていますが、その中でも新しいものを要所要所に入れていくことで、バランスを重視した取り組みができたと思っています。

ーーー古いものでも、捨てるものと残すものの違いや見分け方はありますか?

古いものも、ただボロボロなものが良いというわけではなく「真っ当な古くなる」が美しいと確信しています。古い時代のものでも工夫のないものは現代に残っていないという気がしています。今現在も存在している「真っ当な古いもの」はそこに知恵や工夫が込められていて、だから残っているのだし、価値を見出せるし、この先も残り続けるのかな、と考えています。

そういった価値観は、建築の設計のみならず、物事を思考するときにすごく大事だなと思っています。とはいえ古いものを残そうとするとお金も手間もかかるので、そのあたりが難しいところですね。

ーーーありがとうございました。

ZS5について

愛知県瀬戸市のガイシを製造する工場でつくられた、セラミック製スイッチプレートです。高圧な電気の絶縁体づくりで培われた、信頼ある技術が、この一枚のプレートに注ぎ込まれました。仕上がりはとても硬く、簡単に割れるようなことはありません。

真鍮製スイッチは、弊社オリジナルの真鍮製ナットで固定しました。取り付けネジも同じ素材のマイナスネジを付属いたします。真鍮は全て無塗装のため、使うほどに渋みのある色に変わっていきます。

(入/切)時には、アルミプレートとは一味違うセラミックならではの音色を楽しむこともできます。

製品概要

・本製品は、一般住宅用照明器具などのために設計したスイッチです。

・通常の(入/切)のほか、階段の上下など、3路での使用が可能です。(4路は対応しておりません)

・本製品のプレート部分は、職人が一つずつ手作りで仕上げています。

製造の時期や、環境によって、同じ製品でも多少の誤差が生じる場合があります。

(サイズの差、色の差、小さな傷、炉内での鉄粉の混入、釉薬のむら、など)ご了承ください。

・トグルスイッチ部分はPSE を取得した部品を使用しています。

*この仕様は経済産業省にも確認し、家庭用照明での使用に問題はないと返答を受けています。